EL OESTE. FLECHA ROJA. LANA WOOD

– EL GRAN CINE DE AYER –

Por las intrascendencias ociosas que provocan las canículas, sigo con películas de fabricación en serie condenadas a acumular polvo en las filmotecas. En este caso, una del Oeste con indios. De aquellas que llenaron mi infancia, donde por descontado, yo me identificaba con los pieles rojas.

Hasta el punto de que en los juegos y peleas de barrios y cuadrilla, siempre era -igual que ahora de mayor-, un renegado de la tribu; cabecilla de una pequeña partida disidente en la que llegábamos a diseminar trampas reales por los aledaños boscosos. De partir las piernas a cualquiera.

Éramos niños de 10-12 años, con algunos acercándose a los 14. Y cuanto más crecíamos, trastadas más peligrosas. Los arcos y flechas de avellano verde que armábamos a conciencia, podían matar perfectamente a una persona o dejarla bizca o coja de por vida, porque con la fuerza de la adolescencia y el asesoramiento de algunos mayores construíamos verdaderas herramientas de guerra. Además de las trampas caviladas y dispuestas en las sendas que digo.

No sé cómo no sucedió nada destinado a las portadas de los periódicos. En los pinares alrededor del barrio preparábamos agujeros de un brazo de profundidad en la que de haber caído cualquiera, vecinos o seteros incluidos, se hubieran partido tibia y peroné, ligamentos cruzados, rotula o fémur. O sea, una barrabasada demencial. Ciertamente la inconsciencia de la infancia en algunas personas se prolonga demasiado tiempo, lo que unido a los estímulos propiciados por las imágenes de celuloide en mentes fantasiosas como la que porto generaba peligros públicos andantes.

En mi caso, así fue; y creo que continúa siendo. Sigo viviendo un poco o bastante en mundos imaginarios propios de los sueños. Dentro, todavía, los arquetipos vendidos por multitud de relatos oídos, leídos o de películas vistas, como la que hoy traigo a colación. Estoy marcado a fuego por ellos y ellas.

Antes de entrar en las harinas de esta peli titulada a veces de FLECHA ROJA y otras de ÁGUILA GRIS, mencionaré que convertíamos un caserón deshabitado defendido por un nogal, como es preceptivo, en el árbol de la horca, y amenazábamos a los «enemigos» que nos perseguían -casacas rojas o azules, e incluso indios de otras tribus, con colgarlos allí.

Más de un chaval crédulo lloró largo y tendido viéndose atrapado y creyendo que lo colgaríamos, dada nuestra creíble interpretación. Otros fueron llevados de urgencia con brechas al dispensario médico eficientemente atendido por acogedoras monjas entregadas en cuerpo y alma a la nobilísima causa de sanar mancebos testoteronados en demasía.

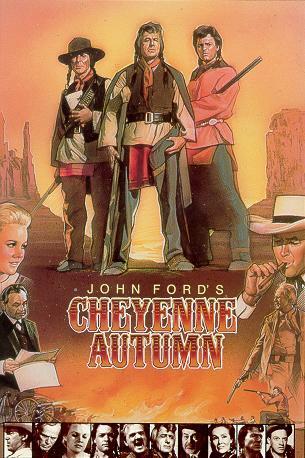

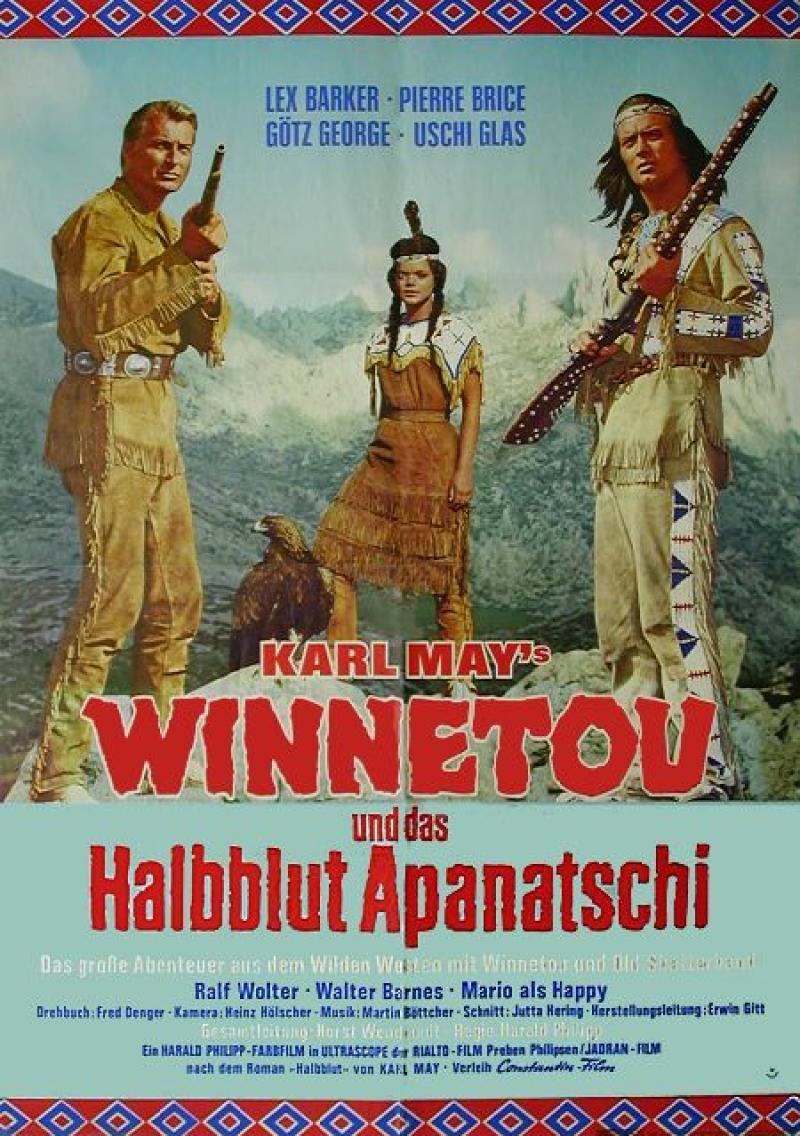

Nosotros éramos devotos de otra religión: la sesión dominical a las tres de la tarde en el Cine Capitol, por seis pesetas. Películas en Cinemascope y Technicolor: “Winnetou” y su amigo, el «blanco» Old Shatterhand, “Jerónimo”, “El Gran Combate” la huida épica de los Comanches. Inolvidables las escenas del éxodo y del jefe indio con Dolores del Río y la rubísima Carroll Baker en el esplendor. Las epopeyas de la persecución, razzias de venganza y exterminio de Apaches, Cheyennes, Sioux, Pies Negros, Navajos, Soshones, Crowns… La fantástica filmación de valor antropológico de sus rituales y costumbres de «Un hombre llamado Caballo», etc …

Sabíamos más de las fértiles praderas norteamericanas de bisontes que de las nuestras. Entendíamos de rutas ferroviarias, herraje de monturas y marcado de ganado. Y el film de hoy ha vuelto a rememorármelas al pasar con el mando a distancia y por casualidad encima de la carátula que lo anuncia en Filmin, buscando alguna otra película más seria. Algo como un sexto sentido despierta a la nostalgia, me llama y apunta:

—Échale un vistazo.

Lo hago y descubro en este film de 1977 semejanzas con lo descubierto días atrás en “La Guerrilla” que he contado en otro post. Diálogos y personajes verdaderamente elevados. Perfiles humanos imposibles de hallar actualmente. Al tiempo, es una cinta de buena factura con un guion estupendo. Inédito en el género del viejo oeste. Ahí es nada. No puedo revelárselo por ser el quid de la trama, pero les aseguro que se van a sorprender.

Tiene una fotografía excepcional, inusual para la época. Hay una persecución de jinetes indios a caballo cuya plasticidad les va a enamorar además de la calidad de la cámara lenta. Llama enormemente la atención que entonces pudieran filmarse escenas de movimiento a tan alta velocidad sin perder definición. Les garantizo que les encantará contemplarla. Abajo les dejo trailer y muestra.

Por lo demás, contiene el cambio de actitud que se da por esas fechas de los años 60-70, con John Huston y John Ford de anteriores precursores. Quizás, como siempre, debido a la participación de nativos en la guerra mundial que hizo que los indios pasasen a ser concebidos y retratados con comportamientos honrosos. El ejército aliado se sirvió del lenguaje de la tribu de los navajos para cifrar mensajes.

Mas, no nos engañemos. Aconteció así porque la tragedia de su cuasi aniquilación y confinamiento en reservas se produjo décadas atrás. No había pues ya ninguna necesidad de atacarlos.

Al revés, en la hora de la hipocresía de los lamentos “blancos”, pasaron a ser víctimas. Hollywood los empezó a tratar como como animales en peligro de extinción a manos de la Sociedad Criminal, S.A., según les vengo insistiendo.

Cual los vencedores conquistadores acostumbran, a partir de haber diezmado naciones enteras de pieles rojas, comienzan a levantar banderas y campañas a favor de los supervivientes cuando la cosa ya no tiene remedio y los ejemplares autóctonos, expropiados de tierras y costumbres, malviven como souvenirs exóticos para selfies de turistas; subvencionados miserablemente y confinados; alcoholizados los más, y desprovistos de los proyectos normales y el sentido trascendente de la existencia. Sigue sucediendo en la Amazonía o regiones de África, Asia y Oceanía.

Pafraseo una de mis frases preferidas:

“Hay cárceles que han hecho carne dentro de ellos”.

Y a esto le llamamos civilización.

Los personajes protagonistas masculinos, de los que tampoco puedo darles detalles, lo hacen verdaderamente bien. Por supuesto, jamás le hubiera dado al Play si no hubiera estado en medio la bellísima hermana de sangre de la malograda Natalie, e idénticamente hermosa: Lana Wood -a la postre, Chica Bond en «Diamantes para la eternidad»-. Aquí, algo desmejorada, y de trabajo un punto inconstante y deslucido. Sin soltarse. Tal como si no se creyera o le disgustara el insulso papel.

Vds. deben disculparme, pero una cinta del Oeste sin mujer que amar aguardando, salvar de la mala vida o rescatar, es impensable. Igual que sucede en la vida, son el cincuenta por ciento de la trama. Lo mismo que una melodía con letra es el doble de bonita. Además, raya a buena altura interpretativa y, créanme, adelanta ya aspectos novedosos del feminismo moderno, -hablo de los diálogos- puesto que quedan muchos restos de tics machistas sumisos, pero hay que ponerse en los EE.UU. de 1977 y en el mundo rural. Antes de juzgar, debemos saltar hacia atrás casi un siglo y pensar el status subordinado y roles asignados a las mujeres. A diferencia de los varones, apenas eran escolarizadas y obligadas a comportarse apropiadamente cara al fin exclusivo de la maternidad y de servir a los maridos y padres en el hogar, etc.. Y conviene no escandalizarse porque aquello pasó; y como digo, los diálogos son ya de 1980, incluso posteriores.

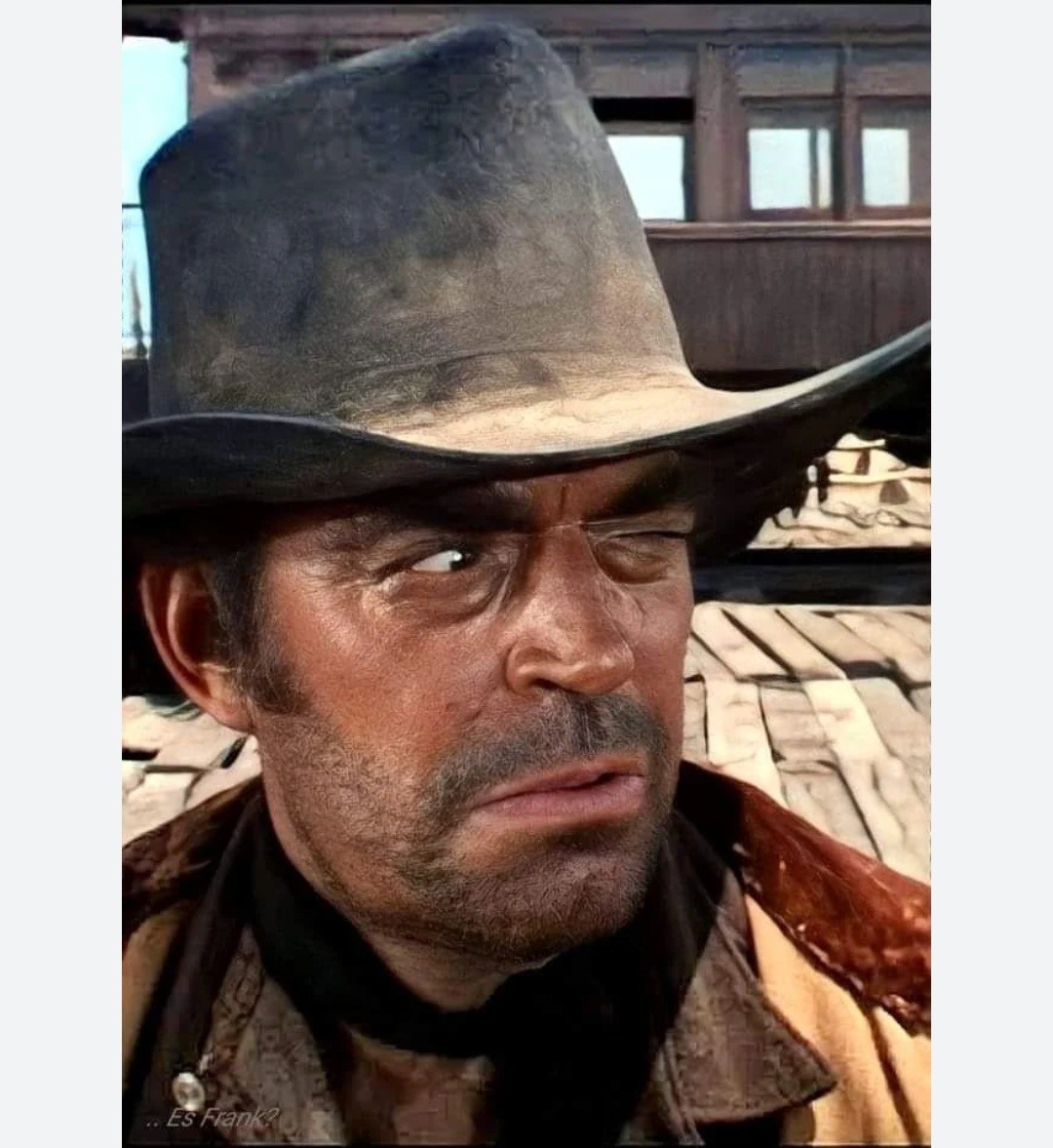

Por un rato, quédense con los rostros curtidos en mil avatares de los tramperos, hombres de una pieza -mis ídolos infantiles-, o de los malos de película, tuertos y mal afeitados… Con las praderas de Montana. Imagínenselas cazando bisontes o solazándose tras las duras faenas domésticas. Sitúense en campamentos levantados en las riberas de ríos de los que se podía beber sin riesgo a contaminarse. Yo mismo los conocí en 1960. Aún se podía saborear agua de montañas en los ríos de España, que al contrario de la definición casera tiene sabor. Ahora es imposible o suicida hacerlo.

Un aspecto final importante a comentar es el de los valores civilizatorios que aprendíamos aparte de las balaceras sangrientas. Los valores que este tipo de películas resaltan de pasada y casi a su pesar y sin darse cuenta.

En mi época juvenil de rebelde con causa y militancia antifranquista, ya mayor de edad, tachaba de falso al mundo violento de los colonos plagado de armas, forajidos y abogados sin escrúpulos -igual que hoy-.

Me desagradaban aquellos EE.UU. apestosos de paletos con palillo en los dientes y escupitajos al suelo y chupito continuo a trago seco. Recuerdo una conversación de cuadrilla en la que se replicó a mis críticas furibundas destacando aspectos encomiables de aquel universo de vaqueros sucios, cuatreros y tahúres. Los valores que de niño admiraba -leídos en las novelas de Marcial Lafuente Estefanía devorados por mi progenitor- y de adulto había olvidado y relegaba. Es cierto que salen a menudo en las películas del Far West. Con la intención política -claro está- con que, tras las obras maestras de Huston y Ford, se hacían estos filmes: fallecidos los pioneros autores, promover reconciliaciones sociales a base de pseudo-purgaciones de culpabilidades realizadas por los descendientes. “A liebre ida, palos a la cueva”, que sentencia el refrán. Salmos de contrición. Liturgias huecas de “Mea culpa”. Desagravios tan honorables como baldios.

Máxime, se cuidó restañar las relaciones entre vaqueros buenos e indios buenos. Entre comillas, Winnetou y Lex Barker. O sea, Old Shatterhand (atentos a la traducción), el explorador blanco amigo de los indios que se alía con el lider apache para impedir que los blancos malhechores cometan tropelías.

Una piedad y voluntarismo de sacristía que busca y encuentra hoy el aplauso fácil, pero que, en su momento, no sirvió para evitarlo. Las minorías poderosas blancas de la época, con la connivencia o ignorancia de la población colona interesada, iletrada y desinformada, perpetraron auténticos genocidios sin levantamientos significativos de voces en contra. Las tribus indias, tachadas de salvajes e impías, fueron masacradas de continuo por personajes pretendidamente heroicos. Custer y demás…. Tal y como aparece reflejado en “Little big man”. En fin, el enésimo caso de sociedad criminal, s.a.

Nada nuevo bajo el sol. Disfrutemos de lo mejor del mundo cruel de ayer y de hoy. “Que haberlo, habíalo… y haylo”.

FELIZ VERANO.